FMはなび野球実況中継の放送予定 (7/12現在)

●7月13日(月)

9:55~

「2020秋田県高等学校野球大会2回戦 大曲-湯沢」

平鹿球場から実況生中継

●7月18日(土)

8:55~

「大曲仙北中学校総合体育大会少年野球 大曲仙北1区決勝」

大曲球場から実況生中継

※天候などで中継日程が変更になる場合や他番組が時間の繰り下げやお休みになる可能性があります。

FMはなび野球実況中継の放送予定 (7/12現在)

●7月13日(月)

9:55~

「2020秋田県高等学校野球大会2回戦 大曲-湯沢」

平鹿球場から実況生中継

●7月18日(土)

8:55~

「大曲仙北中学校総合体育大会少年野球 大曲仙北1区決勝」

大曲球場から実況生中継

※天候などで中継日程が変更になる場合や他番組が時間の繰り下げやお休みになる可能性があります。

大曲仙北中学校総合体育大会少年野球

7月11日(土)の日程は、雨によるグラウンド状態不良のため全球場で順延が決定しました。

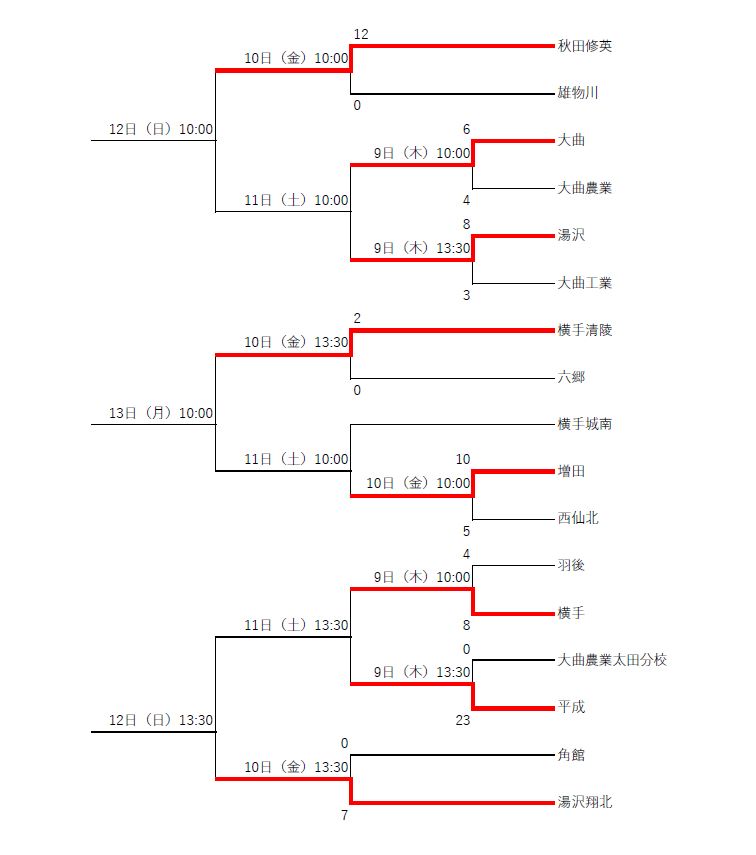

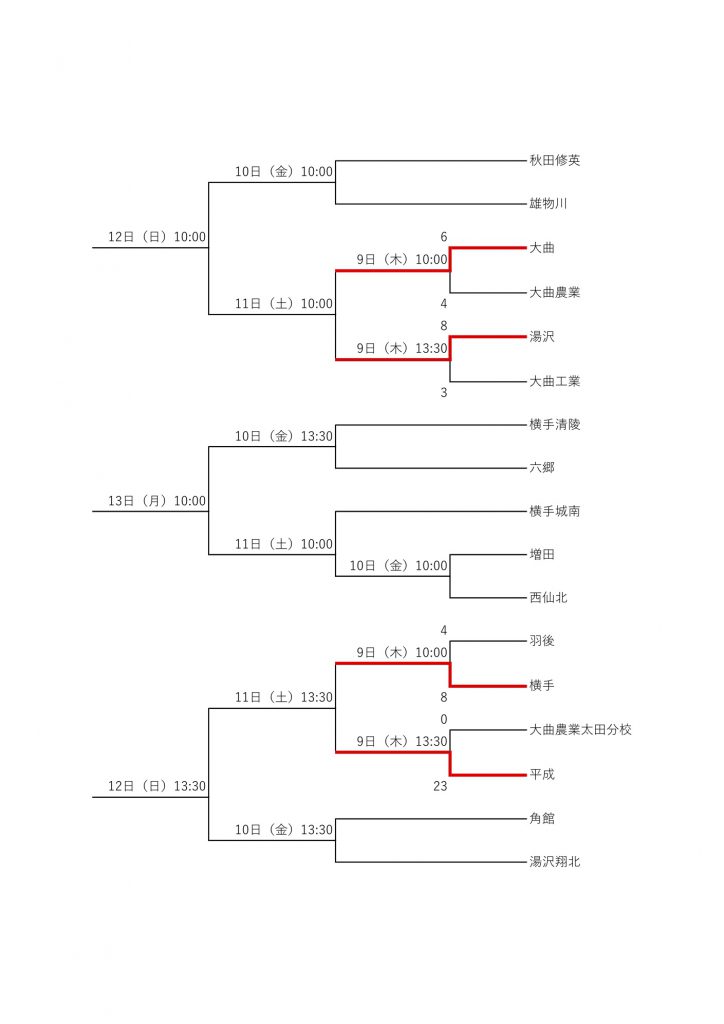

組み合わせ日程・結果『県南地区』

6月26日(金)に放送された「大曲の鹿島流し実況中継」を、好評につき再放送いたします。

大曲小学校での「いでたちの式」や諏訪神社での「お祓い」の様子と共に、学校を出発した子供たちが丸子川で鹿島様を見送る様子を中継で紹介。子供たちとご父兄の元気な声も放送されています。

またスタジオゲストの高田俊勝さんによる解説も興味深い話ばかり。

当日行事参加でラジオを聴けなかった皆様もどうぞお楽しみください。

そして、放送翌日の7月11日(土)朝9:00からCNA秋田ケーブルテレビによる、当日の様子の映像も入った「鹿島流し」講座をCNA秋田ケーブルテレビ「し〜なアプリ」で配信。

こちらは諏訪神社高橋宮司による小学生向けの鹿島流し講座です、「大曲の鹿島流し」に隠された驚きの事実も紹介します、ぜひご覧ください。

「大曲の鹿島流し実況中継」再放送

【放送日時】 7月10日(金)19:00〜21:00

【放送媒体】 FMはなび ラジオ放送(周波数87.3MHz出力20W)可聴エリア:大仙市全域

インターネット配信

「し〜なスクール課外授業 大曲の鹿島流しを学ぼう」

【配信開始日時】 7月11日(土) 9:00 〜9:30

【放送媒体】 CNA秋田ケーブルテレビ「し〜なアプリ」

AndroidはGoogle Play、iPhoneはAppstoreで「秋田ケーブルテレビ」と検索

あるいはこちらのQRコードから↓

組み合わせ日程・県南地区

【FMはなび 高校野球&少年野球(中学生) 実況生中継のお知らせ】

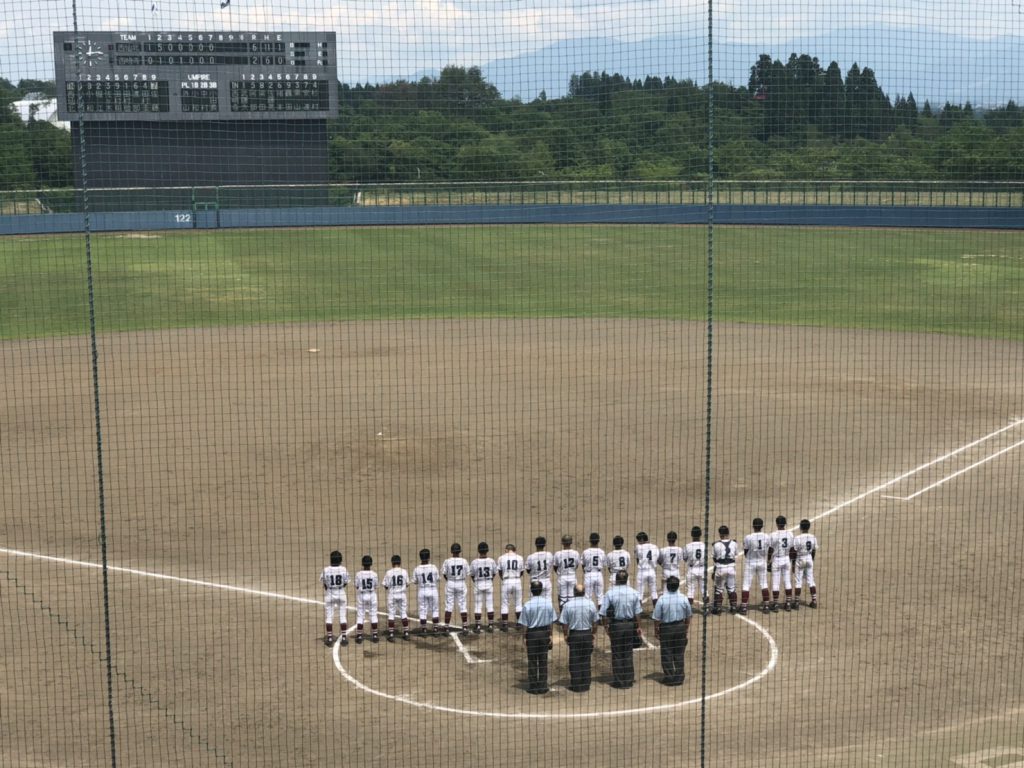

新型コロナウィルスの影響で甲子園大会やその予選が中止となり、代替の大会として県高野連が独自に開催することになった今夏。少年野球においても県大会は開催されず、群総体までとなりました。

球児たちのこれまでの集大成を発揮する舞台はすべて無観客試合で行われます。

そこでFMはなびでは昨年に引き続き、高校野球&少年野球の実況生中継を放送いたします。

野球ファンが観客席から見届けることのできない今、選手たちの特別な夏、熱戦をラジオでお楽しみください。

【媒体】 FMはなび(周波数87.3MHz出力20W)可聴エリア秋田県大仙市

インターネット配信 https://fmplapla.com/fm-hanabi/

【タイトル】 「2020秋田県高校学校野球大会 実況生中継」

「大曲仙北中学校総合体育大会少年野球決勝 実況生中継」

実況:藤田浩士(FMはなび)

解説:齋藤靖(花館ドッカーンズ、大仙ビッグフィールド監督)

【放送日時】

高校野球

・7月9日(木)9:55~ グリーンスタジアムよこて 1回戦

大曲VS大曲農業 湯沢VS大曲工業

・7月11日(土)9:55~ 平鹿球場 2回戦

大曲‐大曲農業の勝利校VS湯沢‐大曲工業の勝利校

少年野球

・7月12日(日)8:55~ 大曲球場 大曲仙北1区決勝

※高校野球、少年野球いずれも他球場の経過も放送内でお知らせする予定です。

(放送日時は天候などにより変更になる場合があります)

大仙市で打ち上げられましたサプライズ花火を紹介します。

7月1日(水)秋田県酒造組合仙北市部提供 新しい酒造年度がスタートした記念の花火

7月4日(土)新作花火コレクション2020サプライズ花火

大曲花火通り商店街 七夕花火

7月から新番組がスタートします、その名も「おおまがりスーパーアリーナ」!

コロナ騒動のため、様々なイベント行事が中止になってしまった現在、ラジオ上でイベントを開催出来ないかという実験プログラム。

民謡全国大会を番組内で開催?、食フェスをラジオショッピング的に紹介?、スタジオ生演奏による音楽フェス、、、、、!。

ラジオにイベント会場がこの夏突如出現!

イベントが無い「通常営業」の放送では、FMはなび人気パーソナリティー達による、地域のグルメ、レジャー情報満載でお送りする、日曜午後の地域密着プログラムです。

【タイトル】 「日曜午後生」ラジオに集まれ OMOMAGARI SUPER ARENA

【番組形式】 2時間生ワイド番組

【放送時間】 毎週日曜日 14:00〜16:00

【出演者】 デニーロオオトモ、はるか、きくち☆ひろむ、ワイズミワイゾウ ほか

【主なコーナー】

・ワイゾウのOMAGARI ROCK’N ROLL STREET(14:30~14:40)

ギタリストとして地元のアマチュアロックバンドで活躍するワイゾウのお気に入りのロックナンバー

を紹介するDJコーナー

・んだ。んだ。30分(15:00〜15:30)仙北地域振興局提供

毎月テーマを決めて秋田について語り合う人気番組

・AKITA POWER(15:00〜15:30)焼肉大同門提供

焼肉大同門の

でりんごカルビをつつきながら秋田の素晴らしさを語り合う対談番組(月1)

・大人の曲がりかた(15:40〜15:50)

「大仙酒っ子倶楽部」という番組を開局以来担当してきた日本酒パーソナリティーきくち☆ひろむの新企画、大人の男が楽しめる聞き応え十分の昭和トーク

6月29日(月)午後「大曲の花火」に関する記者会見が「大曲の花火大会委員会」からあります。

「第94回全国花火競技大会 大曲の花火」大会開催に関して公式な発表がこの会見で行われる見通しです。

これを受けてFMはなびでは17時からの生放送で速報と、その後18時30分からの「花火完全応援プログラム」を生放送に切り替えてお届けします。

【番組名】 「花火完全応援プログラム 緊急生放送」

【放送日時】 6月29日(月)18:30〜19:00